| 姓名 | 傅玲琳 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1981-11-03 |

| 学历 | 博士研究生 | 学位 | 博士 | 专业技术职务 | 教授 |

| 行政职务 | 副院长 | 院系 | 食品与生物工程学院 | ||

主持的教学研究课题(含课题名称、来源、年限,不超过5项);作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文(含题目、刊物名称、时间,不超过10项);获得的教学表彰/奖励(不超过5项)。

申请者长期从事食品质量与安全,尤其是食物过敏相关教学与科研工作,开设食品营养生物学、食品免疫与技术、食品安全与食品营养等课程。近年来发表论文70余篇,主持国家和省部级课题14项,出版国际学术专著3部,科普专著4部。先后被列入浙江省高等学校中青年学科带头人、浙江省高等学校优秀青年教师资助计划人选、浙江省151人才工程培养人员、浙江省高校优秀中青年骨干教师出国研修项目资助人选、浙江省科协“育才工程”重点资助人选等。

主持的教学研究课题

1. 研学理念结合PBL教学模式的《动物性食品卫生检验》课程改革与实践,浙江省新世纪高等教育教学改革项目,2010.12.01-2012.12.26

2. 食安专业核心特色课程课堂教学模式探索研究,浙江工商大学高等教育科学研究重点课题,2012.04.01-2013.12.31

发表的教学研究论文

1. 傅玲琳, 王彦波, 韩剑众. 基于研学理念的动物性食品卫生实验课程设计探索. 科教文汇. 2011, 10: 59-60.

2. 傅玲琳, 王彦波, 韩剑众. 营养生理学的课程建设与教学改革初探. 教育探索与实践. 2011, 5: 9-10.

3. 傅玲琳, 韩剑众, 赵章卿. 动物性食品卫生检验教学中PBL模式的应用探讨. 中国科教创新导刊. 2011, 31: 72.

4. 傅玲琳, 韩剑众, 顾振宇, 赵广英. 食品质量与安全专业核心课程教学模式创新与实践. P50-56. 邓少平主编, “工商融和”的食品专业人才培养模式创新及实践. 浙江工商大学出版社, ISBN: 9787811404777, 2011.

5. 傅玲琳. 动物性食品卫生检验教学中PBL模式的应用探讨. P98-102. 邓少平主编, “工商融和”的食品专业人才培养模式创新及实践. 浙江工商大学出版社, ISBN: 9787811404777, 2011.

6. 傅玲琳, 王彦波. 国际视野下食安专业创新人才培养模式研究. 亚太教育, 2015, 6:45.

获得的教学表彰/奖励

1.“工商融和”的食品专业人才培养模式创新与实践,浙江工商大学教学成果一等奖,排名4/9,2012年

2.“工-商融和”的食品类专业人才培养模式创新与实践,浙江省高等教育教学成果奖一等奖,排名4/5,2014年

3. 浙江工商大学优秀教师,2016年

4.“全国商业诚实守信道德模范”荣誉称号,2016年近五年来承担的学术研究课题(含课题名称、来源、年限、本人所起作用,不超过5项);在国内外公开发行刊物上发表的学术论文(含题目、刊物名称、署名次序与时间,不超过5项);获得的学术研究表彰/奖励(含奖项名称、授予单位、署名次序、时间,不超过5项)

承担的学术研究课题

1. 基于菌群代谢产物感应调控的虾典型过敏蛋白识别与致敏机制,国家自然科学基金面上项目,2019.01-2022.12,主持

2. 水产品原肌球蛋白致敏性的微生物关联代谢组学调控机制,浙江省杰出青年科学基金,2019.01-2022.12,主持

3. 芽孢乳酸菌调控Foxp3+Treg及其信号通路缓解对虾原肌球蛋白致敏反应的机制,国家自然科学基金面上项目,2016.01-2019.12,主持

4. 主要食品全产业链品质质量控制关键技术开发研究-食品产品质量属性判别设备,科技部“十三五”国家重点研发计划任务,2016.07-2020.12,主持

5. 对虾功能型肠道调节制剂中试及应用示范,科技部农业科技成果转化资金项目,2013.09-2015.08,主持

发表的学术论文

1. Fu L(傅玲琳), Wang C, Wang Y*. Seafood allergen-induced hypersensitivity at the microbiota-mucosal site: implications for prospective probiotic use in allergic response regulation. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2018, 58(9): 1512-1525.

2. Fu L(傅玲琳), Zhou J, Wang C, Zhang Y, Ma A, Wang Y*. (2018) Determination of a major allergen in fish samples by simple and effective label-free capillary electrophoretic analysis after background suppression in ion-exchange chromatography. Food Chemistry, 261: 124-130.

3. Fu L(傅玲琳), Wang J, Ni S, Wang C, Wang Y*. (2018) Identification of allergenic epitopes and critical amino acids of major allergens in Chinese shrimp (Penaeus chinensis) by Immunoinformatics Coupled with Competitive-binding Strategy. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 66(11): 2944-2953.

4. Fu L(傅玲琳), Song J, Wang C, Fu S, Wang Y*. (2017) Bifidobacterium infantis potentially alleviates shrimp tropomyosin-induced allergy by tolerogenic dendritic cell-dependent induction of Tregs and alterations in gut microbiota. Frontiers in Immunology, 8:1536.

5. Fu L(傅玲琳), Peng J, Zhao S, Zhang Y, Su X, Wang Y*. (2017) Lactic acid bacteria-specific induction of CD4+Foxp3+T cells ameliorates shrimp tropomyosin-induced allergic response in mice via suppression of mTOR signaling. Scientific Reports, 7(1): 1987.

获得的学术研究表彰/奖励

1. 动物性食品过敏原和有害微生物检测体系的构建与质量控制,中国商业联合会,中国商业联合会科学技术奖一等奖,排名1/9,2017年

2. 功能型益生菌和益生元的应用基础研究与作用机制,浙江省人民政府,浙江省自然科学奖三等奖,排名2/2,2017年

3. 日本对虾工厂化生产关键技术示范推广,中国商业联合会,中国商业联合会科学技术奖三等奖,排名1/6,2014年

4. 地方特色养殖海产品品质调控制剂的开发与推广,中国商业联合会,中国商业联合会科学技术奖二等奖,排名1/6,2013年

5. Immune responses of Fenneropenaeus chinensis against white spot syndrome virus after oral delivery of VP28 using Bacillus subtilis as vehicles,浙江省自然科学基金委,“十一五”浙江省自然科学基金优秀论文奖,排名1/1,2012年| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 专业技术职务 | 行政职务 | 承担任务 | 备注 |

|---|

| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 专业技术职务 | 行政职务 | 承担任务 | 备注 |

|---|

| {xh} | {xm} | {xx} | {zyzw} | {xzzw} | {cdrw} | {bz} |

食物过敏已成为严重的食品安全问题,了解食物过敏发生的免疫学机制并掌握食物过敏的安全控制技术已成为现代食品学科学生的必备能力。然而一方面食物过敏机制深奥复杂,相关研究常常涉及人体实验,不但时间和经济成本高昂还有一定的危险性;另一方面食物过敏的安全控制作为前沿技术,涉及到多种大型仪器设备的使用,因此并不适合实地开展大规模教学实验。而利用虚拟仿真能够很好地解决这些问题,使每个学生在有限的时间和条件下得到充分的训练。

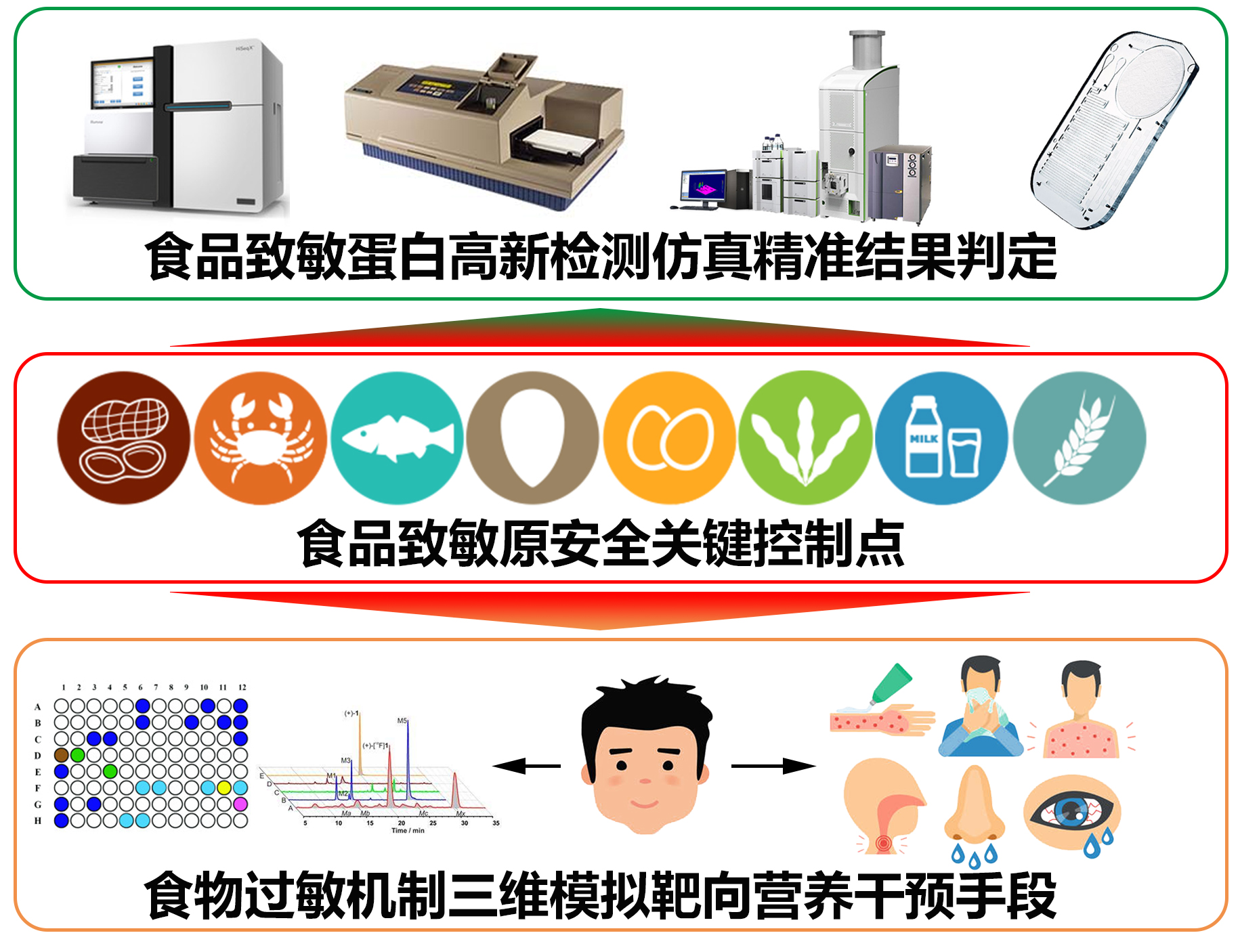

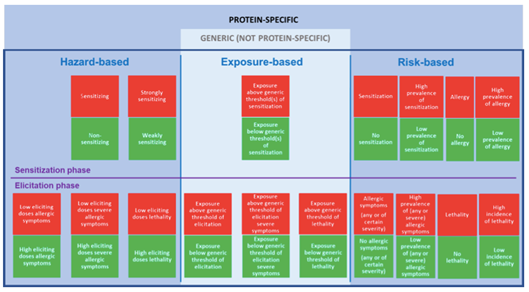

本项目具体的实验目的包括:通过食品致敏原免疫生物学及安全控制虚拟仿真实验的学习,了解致敏食品种类及过敏症状差异,熟悉食物过敏人群研究方法,掌握食品致敏蛋白检测分析技术流程、参数筛选匹配和结果判定,熟悉过敏相关免疫因子调控解析及基因定量,了解掌握食品致敏原安全关键控制点以及靶向营养干预手段。(1)实验所属课程所占课时:32课时

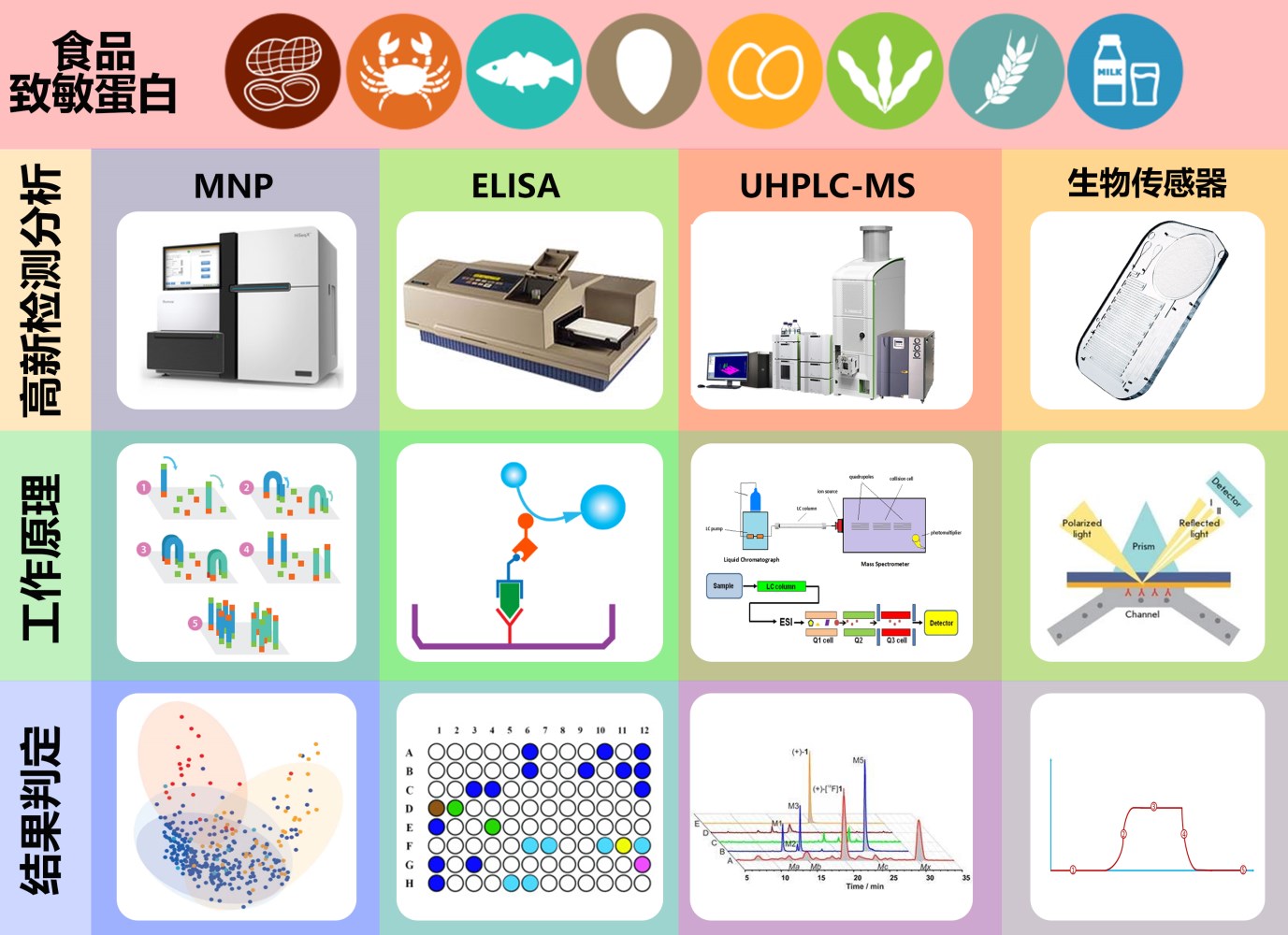

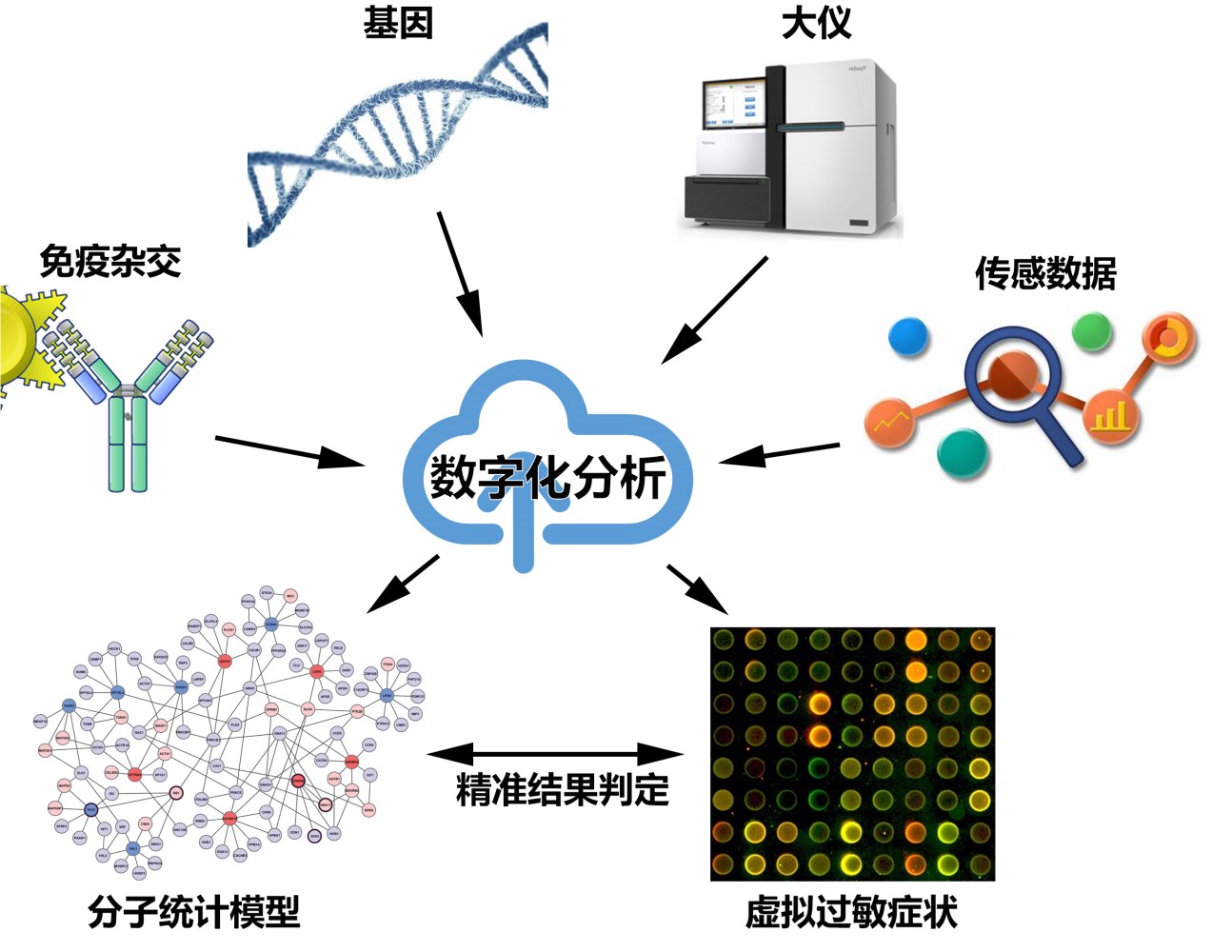

(2)该实验项目所占课时:3课时实验原理说明:采用计算机技术模拟食品致敏发生发展进程,仿真呈现食品致敏蛋白高新检测分析的技术体系和流程,根据MNP基因标记法系统筛选潜在致敏基因,结合虚拟酶联免疫、UHPLC-MS和生物传感器综合验证,经过计算机分子统计模型构建和参数筛选匹配,完成精准结果判定;三维模拟过敏相关免疫因子调控解析及基因定量过程,确定食品致敏原安全关键控制点以及靶向营养干预手段。

知识点:共 4 个

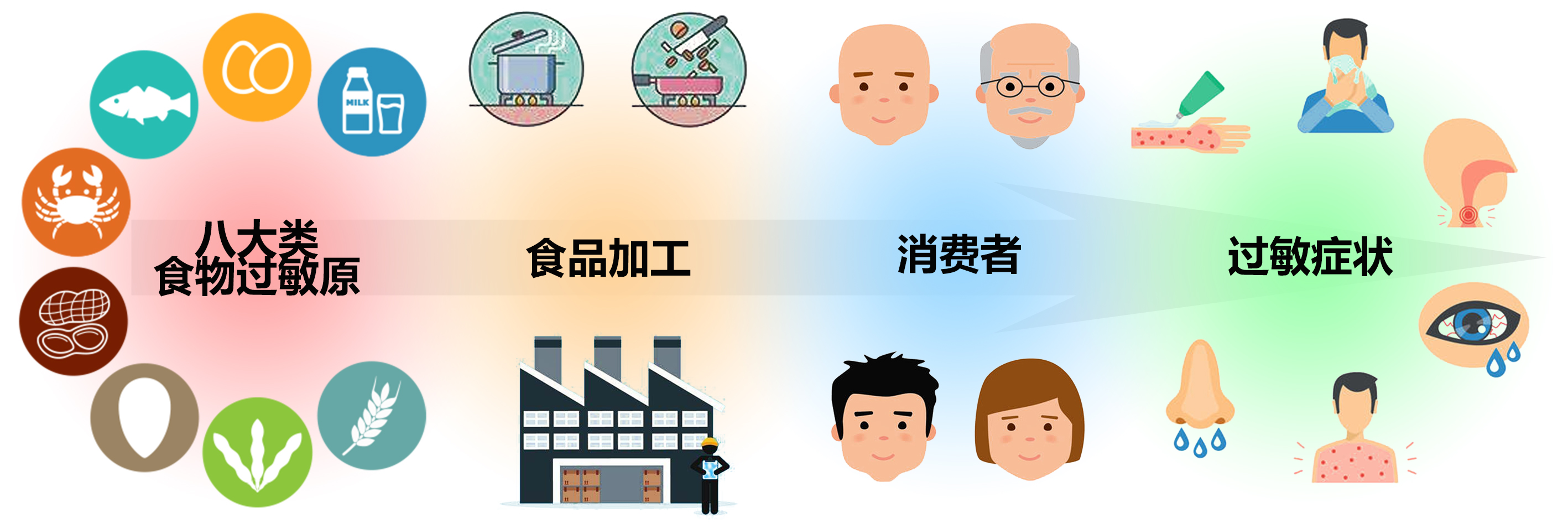

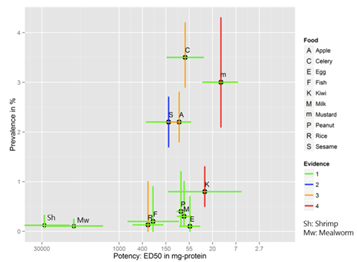

(1)致敏食品种类及过敏症状差异:依次漫游讲解八大类致敏食品原料及加工潜在致敏安全,了解致敏发生发展及不同蛋白过敏症状差异,实现对食物过敏安全应急的感性认识,掌握基于临床症状的食物过敏人群实验研究方法。

(2)食品致敏蛋白高新检测分析的技术体系和流程:通过对食品致敏蛋白高新检测体系的虚拟剖析和原理拆分讲解,较为直观掌握MNP基因标记法、酶联免疫法、UHPLC-MS法和生物传感器的基本工作原理和呈现结果判定。

(3)计算机数字化统计模型及结果判定:综合基因、免疫杂交、大仪和传感数据收集和优化,形成分子统计模型,筛选具体参数并与虚拟过敏症状匹配计算,完成精准结果判定。

(4)食品致敏原安全关键控制要素:了解过敏相关免疫因子解析方法及基因定量手段,把握致敏蛋白检测关键点,系统掌握食品致敏原安全关键控制点以及靶向营养干预手段。

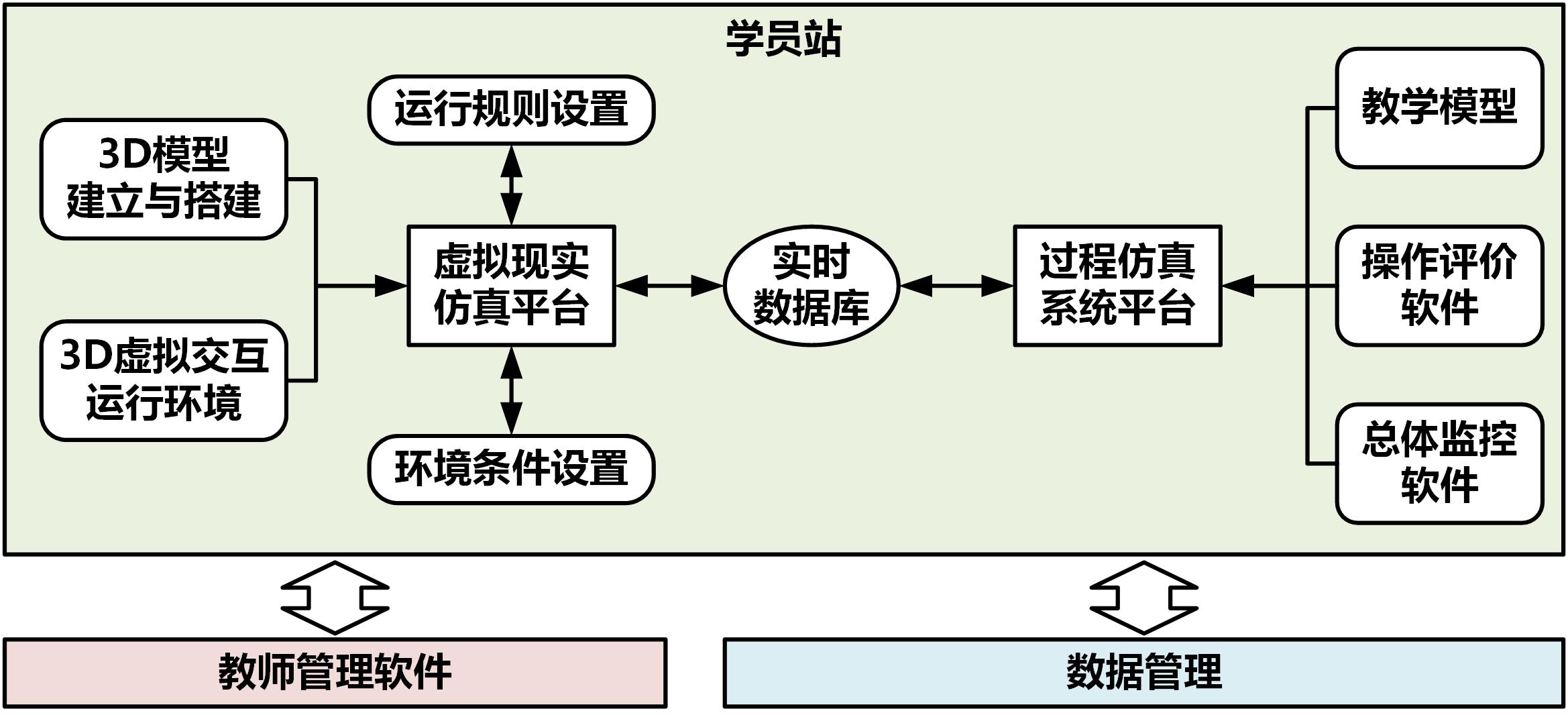

硬件环境:

服务器:CPU 6核12线程(i7 8700)、内存16 GB、硬盘1T、双电源。

计算机:intel酷睿i7 8700、内存16GB DDR4、存储容量1T,GTX1060显卡。

软件环境:

操作系统:Linux服务器操作系统,Windows 7以上64位PC操作系统。

教学系统:食品致敏原免疫生物学及安全控制虚拟仿真实验系统。

相关软件:MySQL数据库软件,Unity3d等。(1)实物材料

实验材料主要为食品致敏原免疫生物学及安全控制虚拟仿真实验涉及的相关标准和操作标准流程。

(2)预设参数

参数设置是虚拟仿真实验顺利展开并能达到实验预期效果的关键要素。本实验紧扣实验内容及要求,围绕食品致敏发生、检测解析、安全控制与营养干预三个模块中的知识要点,分别设置了不同系列的参数体系。具体参数设置情况如下:

模块一 食品致敏发生参数设置

|

致敏食品类型 |

致敏阈值 |

过敏症状 |

|

牛奶 |

10 mg/kg |

呕吐、乳糜泻 |

|

鸡蛋 |

25 mg/kg |

皮疹、瘙痒 |

|

鱼类 |

5 mg/kg |

呕吐、腹泻 |

|

甲壳类 |

1 mg/kg |

水肿、瘙痒 |

|

花生 |

0.2 mg/kg |

过敏性休克 |

|

坚果 |

1 mg/kg |

麻疹、瘙痒、腹泻 |

|

大豆 |

15 mg/kg |

口腔刺痛、嘴唇肿胀、腹部疼痛 |

|

小麦 |

20 mg/kg |

运动诱发的过敏性休克 |

模块二 检测解析参数设置

(1)基因检测参数

|

来源 |

致敏原 |

检出限 |

|

大豆 |

线粒体DNA |

2.5mg/kg |

|

大豆DNA |

9.8 pg |

|

|

向日葵、罂粟、亚麻籽、芝麻和大豆 |

10 mg/kg |

|

|

鹰嘴豆DNA |

1.00 ppm |

|

|

凝集素DNA |

0.001% |

|

|

Gly m Bd 30K DNA |

0.01% |

|

|

同时检测十种食品榛子、开心果、燕麦、芝麻、花生、腰果、大麦、小麦、大豆、山核桃、玉米 |

0.005% |

|

|

DNA |

0.05% |

|

|

牛奶 |

DNA |

至少0.1% |

|

检测猴奶中的牛奶 |

2 % |

|

|

线粒体DNA |

0.001% |

|

|

α-lactalbumin(α-乳白蛋白) |

0.05 ng of bovine DNA |

|

|

小麦 |

α2-gliadin(α2-麦醇溶蛋白) |

2 pg |

|

agglutinin isolectin (Tri a 18)(凝集素异凝集素) |

20 pg of wheat DNA |

|

|

醇溶蛋白DNA |

0.001% |

|

|

thioredoxin h(Tri a 25) (硫氧还蛋白) |

20 pg of wheat DNA |

|

|

杏仁 |

Pru 1 |

1 copy |

|

DNA |

5 mg/kg |

|

|

Pru 1 |

1ppm |

|

|

Pru 3 |

1ppm |

|

|

Pru 4 |

1ppm |

|

|

Pru du 5 |

0.005% |

|

|

DNA |

0.1 mg/kg |

|

|

Pru 6 |

1ppm |

|

|

DNA |

10~123 mg/kg |

|

|

核桃 |

Jug r1 |

100mg / kg |

|

Jug r 3 |

100mg / kg |

|

|

Jug r 4 |

100mg / kg |

|

|

Vicilin(豌豆球蛋白) |

0.001% |

|

|

DNA |

0.1 mg/kg |

|

|

Ber e 1 DNA |

2.5 mg/kg |

|

|

Jug r 3 |

0.01% |

|

|

DNA |

10~123mg/kg |

|

|

鱼 |

5S rDNA |

0.01 pg |

|

DNA |

100 mg/kg |

|

|

鲷鱼DNA条码 |

500 bp |

|

|

鳕鱼DNA |

0.1% |

|

|

20 mg/kg |

||

|

16S rRNA |

0.001% |

|

|

鲑鱼DNA |

0.02 fg/μL DNA |

|

|

大西洋和太平洋鲱鱼DNA |

10 pg/μL DNA |

|

|

多种鱼的小清蛋白DNA |

0.01% |

|

|

32种鱼中的小清蛋白DNA |

5 mg/kg |

|

|

16S rRNA |

0.0001% |

|

|

DNA |

0.1 ppm |

|

|

16S rRNA |

0.001% |

|

|

DNA |

20 mg/kg |

|

|

花生 |

Ara h 1 DNA |

0.005% |

|

Ara h 2 DNA |

1μg/g |

|

|

DNA |

1 pg |

|

|

Ara h 3 DNA |

0.001% |

|

|

0.1 ppm |

||

|

腰果 |

Ana o 1 DNA |

10 mg/kg |

|

DNA |

100 mg/kg |

|

|

Ana o 1 DNA |

0.001% |

|

|

DNA |

0.1 mg/kg |

|

|

芥末 |

棕芥末DNA |

2.6 mg/kg |

|

白芥末DNA |

36.8 mg/kg |

|

|

黑芥末和棕芥末DNA |

5 ppm |

|

|

三个品种 |

40 ng DNA/μL |

|

|

芹菜 |

DNA |

3.7 mg/kg |

|

三个品种 |

40 ng DNA/μL |

|

|

榛子 |

Cor a 9, Cor a 11 and Cor a 13 |

2.16 pg |

|

DNA |

100 mg/kg |

|

|

Cor a 1, Cor a 8, Cor a 14 |

0.01% |

|

|

Cor a 1 |

1μg/g |

|

|

开心果 |

0.1 mg/kg |

|

|

DNA |

100 mg/kg |

|

|

山核桃 |

DNA |

0.1 mg/kg |

|

山核桃和巴西坚果 |

0.1%(1 g/kg) |

|

|

夏威夷果 |

DNA |

0.1 mg/kg |

|

小麦 |

小麦、大麦、黑麦、荞麦中的低分子量谷蛋白和ω-醇溶蛋白 |

50 mg/kg |

|

向日葵 |

向日葵和罂粟 |

0.1 mg/kg |

|

鸡蛋 |

线粒体 DNA |

0.001% |

|

DNA |

至少0.1% |

|

|

羽扇豆 |

DNA |

10 ppm |

(2)酶联免疫检测参数

(3)UHPLC-MS检测参数

|

来源 |

致敏原 |

检出限 |

|

大豆 |

β-conglycinin(β-伴大豆球蛋白) |

5 mg/kg |

|

Glycinin(大豆球蛋白) |

0.2 μg/mL |

|

|

Gly m 6 |

5 mg/kg |

|

|

Gly m 2S albumin |

5 mg/kg |

|

|

Gly m Bd60 K |

5 mg/kg |

|

|

Gly m 4大豆疏水蛋白 |

6.9 μg/ g |

|

|

肽片段:蛋清、脱脂牛奶、花生、大豆和树坚果 |

10 ppm |

|

|

Casein α S1(酪蛋白S1) |

0.4至1.1μg/ mL |

|

|

Casein α S2(酪蛋白S2) |

0.1 μg/mL |

|

|

Casein(酪蛋白) |

0.1~0.3 mg / ml(S / N 1/4 3) |

|

|

lactoglobulin(乳球蛋白) |

5 mg/kg |

|

|

鸡蛋 |

Ovalbumin(卵清蛋白) |

0.5 μg/mL |

|

Vitellogenin-2 |

30.8 mg/kg |

|

|

Vitellogenin-1 |

30.8 mg/kg |

|

|

Apovitellenin |

30.8 mg/kg |

|

|

杏仁 |

Prunin |

|

|

Pru 1 |

10-50mg坚果/ kg基质 |

|

|

Pru du 6.0101 |

1 μg/g |

|

|

Pru2 |

5mg/kg |

|

|

Jug r1 |

10 μg/mL |

|

|

Jug r 4 |

10~50mg坚果/ kg基质 |

|

|

Vicilin-like protein |

5mg/kg |

|

|

Vicilin(豌豆球蛋白) |

5mg/kg |

|

|

花生 |

Ara h 1 |

2.5 mg/kg |

|

Ara h 3/4 |

0.2 μg/mL |

|

|

Ara h 3 |

1 μg/g |

|

|

榛子 |

11S globulin(11S 球蛋白) |

0.3 μg/mL |

|

Cor a 9 |

1 μg/g |

|

|

腰果 |

Ana o 2 |

1 μg/g |

|

开心果 |

Pis v 5 |

1 μg/g |

(4)生物传感器检测参数

|

来源 |

检测方法 |

致敏原 |

检出限 |

|

大豆 |

荧光细胞传感器 |

大豆蛋白 |

0.5 ppm |

|

牛奶 |

电化学亲和生物传感器 |

β -casein |

1 ppm |

|

电化学亲和生物传感器 |

Bovine casein (牛酪蛋白) |

20 ng/mL |

|

|

电化学亲和生物传感器 |

γ球蛋白G(bIgG) |

20 ng/mL |

|

|

光电免疫传感器 |

酪蛋白 |

0.04% |

|

|

磁性免疫传感器 |

β-lactoglobulin |

0.8 ng/mL |

|

|

磁性免疫传感器 |

α-lactoglobulin |

11.0 pg/mL |

|

|

电化学亲和生物传感器 |

β-lactoglobulin |

0.8 ng/mL |

|

|

伏安免疫传感器 |

酪蛋白 |

5 × 10-8 g/mL |

|

|

伏安免疫传感器 |

β-lactoglobulin |

20 pg/mL |

|

|

夹心法SPR |

alphas1-casein |

0.87 mg/ml |

|

|

磁力化学传感器 |

酪蛋白 |

0.17 mg/kg |

|

|

直接法SPR |

casein |

10 ng/ml |

|

|

直接法SPR |

α-Casein |

127 ng/ml |

|

|

直接法SPR |

β-Lactoglobulin |

0.164 μg/ml |

|

|

直接法SPR |

Lactoferrin |

||

|

直接法SPR |

α-casein |

57.8 ng/ml |

|

|

夹心法SPR |

β-lactoglobuli(β-LG) |

5.54 ng/ml |

|

|

小麦 |

电化学亲和生物传感器 |

醇溶蛋白 |

0.5 ng/mL |

|

基于适配体的竞争性PCR |

醇溶蛋白 |

2 nM |

|

|

磁力化学传感器 |

醇溶蛋白 |

0.075 mg/kg |

|

|

磁多路复用免疫传感器 |

醇溶蛋白 |

1.5 ng/mL |

|

|

石墨伏安法免疫传感器 |

醇溶蛋白 |

7.11 μg/mL |

|

|

石墨烯伏安法免疫传感器 |

醇溶蛋白 |

1.2 ng/mL |

|

|

石英晶体光子免疫传感器 |

醇溶蛋白 |

4 pM |

|

|

电化学亲和生物传感器 |

醇溶蛋白 |

0.5 ng/mL |

|

|

花生 |

电化学亲和生物传感器 |

Ara h 1 |

18 ng/mL |

|

电化学亲和生物传感器 |

Ara h 2 |

0.07 ng/mL |

|

|

DNA电化学传感器 |

Ara h 1 |

0.35 fM |

|

|

荧光适配体传感器 |

Ara h 1 |

56 ng/mL |

|

|

适配体夹心SPR |

Ara h 1 |

75 nM |

|

|

夹心SPR |

0.21 μg/ml 0.09 μg/ml |

||

|

直接SPR |

Ara h 2 |

0.5-1 pg/ml |

|

|

夹心SPR |

Ara h 1 |

0.77 ng/ml |

|

|

直接SPR |

花生过敏原 |

0.7 μg/ml |

|

|

荧光基因传感器 |

DNA |

4.1 pm |

|

|

伏安免疫传感器 |

Ara h 6 |

0.27 ng/mL |

|

|

安培免疫传感器 |

Ara h 2 |

26 pg/mL |

|

|

安培免疫传感器 |

Ara h 1 |

6.3 ng/mL |

|

|

磁阻传感器 |

Ara h 1 Ara h 2 |

31.5 ng/mL 0.2 ng/mL |

|

|

基于适配体的热传导传感器 |

Ara h 1 |

3 nM |

|

|

磁力化学传感器 |

Ara h 1 |

0.007 mg/kg |

|

|

磁多路复用免疫传感器 |

Ara h 1 Ara h 2 |

7.0 ng/mL 0.2 ng/mL |

|

|

表面增强拉曼光谱 |

Ara h 1 |

0.14 mg/mL |

|

|

电化学传感器 |

Ara h 2 |

10 pM |

|

|

直接SPR |

0.2 μg/mL |

||

|

基于适配体的电化学阻抗传感器 |

溶菌酶 |

25 nM |

|

|

基于适配体的竞争比色法 |

溶菌酶 |

||

|

基于适配体的拉曼光谱 |

溶菌酶 |

0.5 mg/mL |

|

|

磁丝网印刷免疫传感器 |

Ovalbumin |

5 nM |

|

|

磁力化学传感器 |

Ovalbumin |

0.003 mg/kg |

|

|

适配体直接SPR |

溶菌酶 |

2.4 nM |

|

|

鱼 |

直接SPR |

小清蛋白 |

0.11 mg/kg |

|

嗜碱细胞阻抗免疫传感器 |

小清蛋白 |

0.16 ng/mL |

|

|

荧光细胞传感器 |

小清蛋白 |

0.35 ng/mL |

|

|

荧光适配体传感器 |

原肌球蛋白 |

0.5 ng/mL |

|

|

荧光细胞传感器 |

原肌球蛋白 |

3.3×10-4ng/mL |

|

|

电化学生物传感器 |

原肌球蛋白 |

0.15 μg/mL |

|

|

石英晶体微天平传感器 |

原肌球蛋白 |

0.333 μg/mL |

|

|

核桃 |

荧光基因传感器 |

DNA |

4.1 pm |

|

榛子 |

荧光基因传感器 |

DNA |

1.4 pm |

|

磁力化学传感器 |

Cor a 1 |

0.089 mg/kg |

|

|

羽扇豆 |

基于适配体的生物传感器 |

0.085 nM |

|

|

基于适配体的荧光共振能量转移 |

β-conglutin |

0.150 nM |

|

|

基于适配体的酶联寡核苷酸试验 |

β-conglutin |

153 nM |

模块三 安全控制与营养干预参数设置

|

过敏相关免疫因子 |

限制阈值 |

|

Foxp3+ Treg |

≥1012 CFU |

|

Th2 |

≤108 CFU |

|

IL-4 |

≤50 pg/ml |

|

IL-33 |

≤20 pg/ml |

|

IL-10 |

≥600 pg/ml |

|

GATA3 |

≤1.0 U/actin |

|

STAT3 |

≤3.5 U/actin |

|

FOXP3 |

≥1.5 U/actin |

(1)使用目的

食物过敏已经成为一个既挑战食品加工业又影响消费者健康的重要食品质量安全问题,引起了广泛关注并逐渐成为新时代背景下食品科学研究的热点之一。一方面从食品加工业的角度出发,食品组分、外源添加物和加工过程的多样性使得现代食品加工中致敏原的存在更为复杂,加之致敏原识别互作机制及有效检测评价体系的缺乏,造成了目前食品致敏原甄别与测定、追溯与预测、干预与控制等理论和技术严重不足。另一方面,立足于消费者健康角度,满足公众对于包括食品致敏原在内的不同类型原料来源种类知情权,提升政府公信力和增强百姓满意度也成为当务之急,此外食品加工业的持续快速发展使得人们可接触食物的种类越来越丰富,消费者接触到食品致敏原的概率也越来越高,趋于复杂化、广域化和严重化程度的食物过敏所带来的安全健康问题已无法避免。

然而食物过敏的发生发展无法通过真实人体呈现,致敏原的高新技术检测解析、安全控制及营养干预整个系统的构建费用高昂且维护和耗材成本高,导致该重要实验项目开展困难。本项目采用食品致敏原免疫生物学及安全控制虚拟仿真实验来解决以上《食品营养生物学》课程教学中遇到的难题,通过课堂讲解、虚拟操作、自主练习、自主复习完成整个课程的学习过程,充分体现虚实结合的优势,提高了学生的实践水平、课程成绩和满意度,促进学生专业素质提高,调动学生参与实验教学的积极性和主动性,激发学生的学习兴趣和潜能,增强学生创新创造能力。

(2)实施过程

课程在安装食品致敏原免疫生物学及安全控制虚拟仿真软件(FAIB)的专业机房进行教学过程,配合学生课前和课后登录本项目网站进行自主练习,其中机房教学3学时。

教师讲解与师生互动:1学时

教师通过机房教学系统以问题为导向对学生进行演示和讲解,重点讲解理论课上难以讲解明白的较为抽象的知识点,着重阐述检测解析和具体流程的操作参数和步骤。倡导学生课前课后自主预习复习、合作式探究理论知识与系统流程的关系。教师指导学生操作软件,回答学生提出的问题,总结并讲解共同性问题。

课上练习:1.5学时

学生操作软件进行练习,通过试卷评定系统找到自己操作的扣分点,通过课上反复操作熟悉食物过敏发生、检测解析、安全控制与营养干预的体系、流程和操作要点。

学生对食品致敏原免疫生物学及安全控制虚拟仿真软件进行操控,软件的试卷系统实时给出操作是否正确和当前得分。学生根据掌握的知识并参照笔记和讲义,依照食品不同致敏原各类及过敏发生进行实时模拟;根据过敏情况对人群进行分组开展食物过敏人群实验;根据检测解析体系要求设定ELISA、UHPLC-MS和生物传感设备的运行参数;调节各个关键点阈值判定结果;调整过敏免疫因子响应阈值确定安全控制与营养干预关键靶点和环节。最终完整地实施食品致敏原免疫生物学及安全控制的虚拟实验。

课前课后自主练习

学生通过食品致敏原免疫生物学及安全控制虚拟仿真实验教学中心网站下载软件FAIB,通过学号和密码登录后进行自主操作练习,通过试卷评定系统找到自己操作的扣分点,通过反复操作熟练掌握食品致敏发生、检测、安全控制与营养干预流程和操作。

自助考核:0.5学时

虚拟仿真实验下一次上课时进行随堂考核,学生输入学号后自助进行考核,系统自动评分收集成绩,得分在70分以上为合格,得分在80分以上为良好,得分在90分以上为优秀,学生可以在规定时间内反复考核。

(3)实施效果

①学生通过食品致敏原免疫生物学及安全控制虚拟仿真实验的课堂学习和课后练习,能够将书本上抽象的知识充分理解和吸收;能够熟练掌握致敏原检测解析和安全控制的各个流程、参数设置和关键环节测算。

②解决了由于食物过敏的发生发展无法通过真实人体呈现,致敏原的高新技术检测解析、安全控制及营养干预整个系统的构建费用高昂且维护和耗材成本高而难以开展项目的难题,也满足了学生透彻理解理论知识的实验教学需求。

③教师通过评分系统及时了解学生知识体系的不足,对学生的指导更加有针对性,不但提高了教学效率,还提高了教学质量。

④该项虚拟仿真实验项目为学生提供了一个高度仿真、安全、无损、低成本的全新教学形式,学生通过操作软件,打破时间和空间限制,随时随地通过操作该软件进行反复练习,也可自行设计实验方案,增强了实验教学互动性,达到提高实践能力和综合创新能力的目的,调动学生参与实验教学的积极性和主动性,激发学生的学习兴趣和潜能,培养了学生的创新思维和实践能力,极大地补充完善了我校食品专业实践教学体系。

⑤该项目的实施与应用于我校食品及相关专业的实验教学,将提高学生课程测试和专业课考试中的良好率,学生毕业后能够在相关企事业岗位中得到好评,提升我校食品专业的毕业生就业质量并增强学生社会责任意识。(1)实验方法描述:

运行虚拟仿真软件FAIB,按照食品过敏发生、检测解析、安全控制与营养干预流程要求、指定任务和结果判定,通过操控鼠标和键盘进行虚拟呈现食品致敏原免疫生物学及安全控制全过程。在练习模式下可以参照评分系统进行操作并找到扣分点。在考核模式下评分系统转入后台进行计分并上传至教师机或服务器。

(2)学生交互性操作步骤说明:

步骤1:致敏食品种类与过敏症状

操作交互内容——点击了解八大类致敏性食品原料及加工食品,罗列各类食品的致敏原成分和理化性质;模拟致敏食品与人体接触后过敏的发生发展,点击关联不同致敏原引起的过敏症状;虚拟呈现食品致敏安全发生后的应急响应措施;根据提供的不同个体过敏症状,对人群进行分组,用于开展食物过敏人群实验。

步骤2:致敏原高新检测分析技术体系和流程

操作交互内容——点击致敏原检测相关国家标准材料,学习标准技术体系和流程,了解掌握操作规范和实验室要求;操作选择人员预设参数,设定洁净区条件;学习精准结果判定要求。

步骤3:MNP基因标记法系统高能量筛选致敏原

操作交互内容——进入基因分析实验室门牌了解实验室的基本构成和管理制度,点击MNP基因操作平台学习DNA高通量提取仪器和PCR反应仪的工作原理、基本用途和操作方法;模拟开展致敏食品DNA提取和PCR反应的检测过程,点击MNP分析平台虚拟进行基因标记筛选分析。

步骤4:酶联免疫检测及准确度分析

操作交互内容——进入食品免疫学实验室门牌了解实验室的基本构成和管理制度,点击酶联免疫(ELISA)操作平台学习工作原理、基本用途和操作方法;模拟开展基于抗原-抗体反应的ELISA检测过程,点击酶标仪读取显色值,并将ELISA结果与MNP基因筛选结果匹配分析。

步骤5:UHPLC-MS检测及特异性验证

操作交互内容——进入大型仪器分析实验室门牌了解实验室的基本构成和管理制度,点击UHPLC-MS操作平台学习工作原理、基本用途和操作方法;模拟致敏食品样品处理,进样开展UHPLC-MS检测过程,点击出峰结果并进行结果判定。

步骤6:生物传感器检测及高灵敏度筛选

操作交互内容——进入电化学仪器实验室门牌了解实验室的基本构成和管理制度,点击生物传感器操作平台学习工作原理、基本用途和操作方法;模拟开展生物传感检测,分析其灵敏度和特异性,并与MNP基因匹配综合验证。

步骤7:多因子统计模型构建与结果判定

操作交互内容——点击计算机分析软件进行云数据演算,结合MNP基因标记、ELISA、UHPLC-MS和生物传感多因子参数,构建分子统计模型;点击步骤1过敏症状结果,将模型预测结果与其匹配计算,最终完成精准结果判定,形成食品致敏原安全控制关键点体系。

步骤8:过敏相关免疫因子解析

操作交互内容——虚拟采集过敏人血清,点击ELISA操作平台检测分析IL-4、IL-33和IL-10细胞因子的表达量,与正确阈值进行比对;点击流式细胞仪操作平台分析Foxp3+ Treg和Th2细胞亚群;综合解析过敏相关免疫因子、致敏食品与过敏症状的关联性。

步骤9:过敏相关基因定量解析

操作交互内容——虚拟采集过敏人血清,点击基因定量操作平台,荧光检测GATA3、STAT3和FOXP3实时动态表达量;解析过敏相关基因与免疫因子表达量的对应关系,通过前期理论知识的学习,虚拟实验教学验证食物过敏发生的免疫生物学机制。

步骤10:食品致敏原安全控制

操作交互内容——综合分析食物过敏发生和过敏症状、致敏原高新综合检测解析数据,形成参数匹配模型,构建食品致敏原安全控制关键点体系。

步骤11:食品致敏原营养干预调控

操作交互内容——综合分析食物过敏发生和过敏症状、过敏相关免疫因子和基因定量数据,形成参数匹配模型,确定营养干预靶点和调控手段。(1) 是否记录每步实验结果:þ是 £否

(2) 实验结果与结论要求:þ实验报告 £心得体会

其他:

(3) 其他描述:

学生按照食品过敏发生、检测解析、安全控制与营养干预整个流程,通过操作中央控制界面或3D界面的设备控制盘准确熟练地完成各个环节设备的参数设定和状态监控,整体完成食品致敏原免疫生物学及安全控制虚拟仿真实验过程。利用信息化教学管理平台,对学生任务完成情况进行线上考核与评价,实现无纸化教学。学生通过课程学习、课后复习和虚拟实验后进行上机考核,主要考核学生对食品过敏发生、检测解析、安全控制与营养干预各个环节衔接的了解程度;主要操作平台和设备的基本原理、类型和功能的掌握程度;致敏原检测解析的主要流程、匹配参数和结果判定的熟练程度。

实验表现占10%,实验综合报告占30%,机考成绩占60%。学生经过学习和练习后,进行食品致敏原免疫生物学及安全控制虚拟仿真实验上机考核,在规定时间内允许上机考核多次,取最高分作为机考最终成绩。不交实验报告,实验成绩评为不合格。(1) 专业与年级要求

食品质量与安全、食品科学与工程、食品营养与检测等相关专业大三年级及以上学生;食品质量与安全专业硕士研究生。

(2) 基本知识和能力要求

具有生物化学、化学、免疫、基因工程、食品加工、食品安全的基本知识,修过《生物化学》、《食品原料学》、《食品免疫学》、《食品化学》、《食品营养与卫生》、《食品工艺学》、《食品安全与控制》、《仪器分析》、《实验设计与数据统计》、《分子生物学》等相关课程,具有一定独立分析和解决综合问题的能力。(1) 本校上线时间:2019年2月25日

(2) 已服务过的本校学生人数:90

(3) 是否纳入到教学计划: 是

(4) 是否面向社会提供服务:是

社会开放时间:2019年9月30日,已服务人数:120(1)说明客户端到服务器的带宽要求(需提供测试带宽服务)

经测试客户端到服务器的宽带要求为10M以上,本次带宽初步测试基于主流计算机配置,模拟真实网络学习环境,最大限度的还原用户上网学习虚拟仿真实验项目的需求。

(2)说明能够支持的同时在线人数(需提供在线排队提示服务)

最大同时在线100人。(1)计算机操作系统和版本要求

Windows7 SP1 64位操作系统及以上。

(2)其他计算终端操作系统和版本要求:

Windows7 SP1 64位操作系统及以上。

(3)支持移动端:是(1)需要特定插件 否

(2)其他计算终端非操作系统软件配置要求(需说明是否可提供相关软件下载服务)

在网站设置下载链接,提供软件下载服务。(1)计算机硬件配置要求

建议采用主频Intel酷睿i3 2.6GHz及以上CPU、内存4GB DDR4以上、gtx950及以上显卡,存储容量256G以上、网卡1000Mbps以上、显示器13英寸以上,鼠标、键盘。

(2)其他计算终端硬件配置要求

无。(1)计算机特殊外置硬件要求

无。

(2)其他计算终端特殊外置硬件要求

无。项目系统是否完成国家信息安全等级保护 是,一 级

服务器

CPU 6 核、内存 16 GB、磁盘 1000 GB、显存 6 GB、GPU型号 GTX 1060

操作系统

Windows Server

数据库

Mysql

(1)实验方案设计思路:

本项目顺应我国食品质量安全与营养健康行业的快速发展对人才培养的新要求,按照新时代大学生成长特点,以现代信息技术开发的食品致敏原免疫生物学及安全控制虚拟仿真软件为依托,以完整的理论教学、虚拟仿真实验、专业实验室操作和生产实习教学体系为基础,培养和造就一大批理论知识扎实、能与真实的生产实践紧密结合,精技术、强能力、高素质的现代食品人才。通过教学实践,探索出一套课堂讲解、虚拟操作、自主练习、真实实验、自主复习的教学体系,充分体现虚实结合的优势,真正打造“经典与现代、虚拟与现实”相融通的虚拟仿真实验体系,提高学生的实践水平、课程成绩和课程满意度,切实提高专业课教学质量,激发学生自主学习和实践创新的兴趣。

(2)教学方法创新:

充分利用信息化技术,将较为抽象的食品致敏发生过程、难记忆的检测解析操作步骤、昂贵的高新检测仪器设备和耗材、难实现的营养干预关键环节和流程,充分利用虚拟仿真软件进行模拟。同时配合文字、图片、视频等各种媒体进行教学。教师以该软件虚拟的真实体系为案例讲解流程、布局、构造和衔接等知识点,提出问题,引导学生回忆理论教学中学到的知识点,并将理论知识与虚拟实验紧密联系起来。通过师生课堂互动、学生课后自主练习和自助考核形成教师引导式案例讲解、师生线上线下互动、自主练习和自助考核的教学方法,极大地激发学生的学习兴趣,提高教学效率和教学质量。

(3)评价体系创新:

以理论教学传授学生食品致敏原免疫生物学及安全控制知识,以虚拟仿真实验增强学生对相关知识的理解,以真实实验/实践检验学生对相关知识的掌握程度。建立以理论教学(考试成绩)、虚拟实验(计算机系统评分)、真实实验(实践成绩)为数据来源的综合评价体系,让学生了解自己对相关知识的掌握程度,便于学生查缺补漏。同时也能评价理论教学的成绩和不足,实践教学的成绩和不足,便于对理论教学和实践教学进行改进。

(4)对传统教学的延伸与拓展:

本虚拟仿真项目具有与实际高度贴近、不受时间和空间限制、可反复操作等特点,是传统教学的延伸与拓展。本项目的开发是以先进的食品致敏原检测解析和营养干预理念为原型,通过任课团队、政府安全管理团队、生产企业团队和软件开发团队通力合作开发的虚拟仿真实验项目,充分考虑了传统理论教学和实践教学的需求,学生学习的需求,以及政府企业用人单位的需求。通过在传统教学的基础上进行延伸,以高度仿真、无损可反复操作的虚拟仿真实验找到理论教学和学生理解的薄弱环节,通过反复练习熟练掌握相关知识,以虚实结合的方式拓展传统教学方式。该教学方法不仅用于高校本科教学,还可用于政府检测中心、第三方认证企事业单位、食品生产企业员工的培训及考核。(1)项目持续建设与服务计划:

在相应建设经费的保障下,该实验教学项目面向高校和社会开放,并在提供教学服务的同时不断寻求持续建设与更新。建立一支师德高尚、热爱教学、知识丰富、能力过硬、结构合理的虚拟仿真实验教学团队是持续建设和应用的重要保障。健全完善实验教学队伍考核、奖励、监督机制,鼓励和支持教师参与虚拟仿真实验教学项目研发和教学实践。在更改培养方案时,优先将虚拟仿真实验教学项目纳入相关专业培养方案和教学课程,并由教学评估中心制订相关教学效果评价办法。

食品致敏原免疫生物学及安全控制虚拟仿真实验教学项目五年建设与更新计划如下:

|

年度 |

建设及更新内容 |

|

2019-2020 |

研发全套FAIB虚拟仿真软件,建成有效链接网站,形成食品致敏原免疫生物学及安全控制虚拟仿真实验教学项目体系 |

|

2020-2021 |

增加虚拟设备拆分和虚拟错配参数设置,尝试应用VR技术 |

|

2021-2022 |

对整个项目使用VR技术进行虚拟现实化建设 |

|

2022-2023 |

增加虚拟检测标准和管理体系 |

|

2023-2024 |

完成虚拟食品致敏原图谱,实现大数据云计算 |

(2)面向高校的教学推广应用计划:

对食品相关专业大专院校进行不低于五年的资源共享开放,使用者可申请一年期个人使用账号;对利用该资源的高校教师提供免费的项目资料及教学方法培训;每年不定期面向社会相关专业人员举办理论和实训培训班,进行项目推广应用。

(3)面向社会的推广应用计划:

面向食品企业安全技术人员,利用产学研平台向合作企业安全品质管理技术人员培训推广;面向基层政府食品安全监管人员,利用浙江省食品安全重点实验室承担的相关培训任务,配合政府监管部门在各类基层食品安全监管人员培训上应用推广;面向中小学生和社会公众,利用已有杭州市中小学科普教学基地,向中小学生及其他社会公众进行科普教学推广。|

软件著作权登记情况 |

|

|

软件著作权登记情况 |

已登记 |

|

完成软件著作权登记的,需填写以下内容 |

|

|

软件名称 |

食品致敏免疫生物学及安全控制虚拟仿真综合实验系统v1.0 |

|

是否与项目名称一致 |

是 |

|

著作权人 |

傅玲琳 |

|

权利范围 |

全部权利 |

|

登记号 |

2020SR1691898 |

本人承诺:所申报的实验教学设计具有原创性,项目所属学校对本实验项目内容(包括但不限于实验软件、操作系统、教学视频、教学课件、辅助参考资料、实验操作手册、实验案例、测验试题、实验报告、答疑、网页宣传图片文字等组成本实验项目的一切资源)享有著作权,保证所申报的项目或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的合法权益。

本人已认真填写、检查申报材料,保证内容真实、准确、有效。